Olivier Pavón

*Con extractos del libro La Travesía de las Tortugas

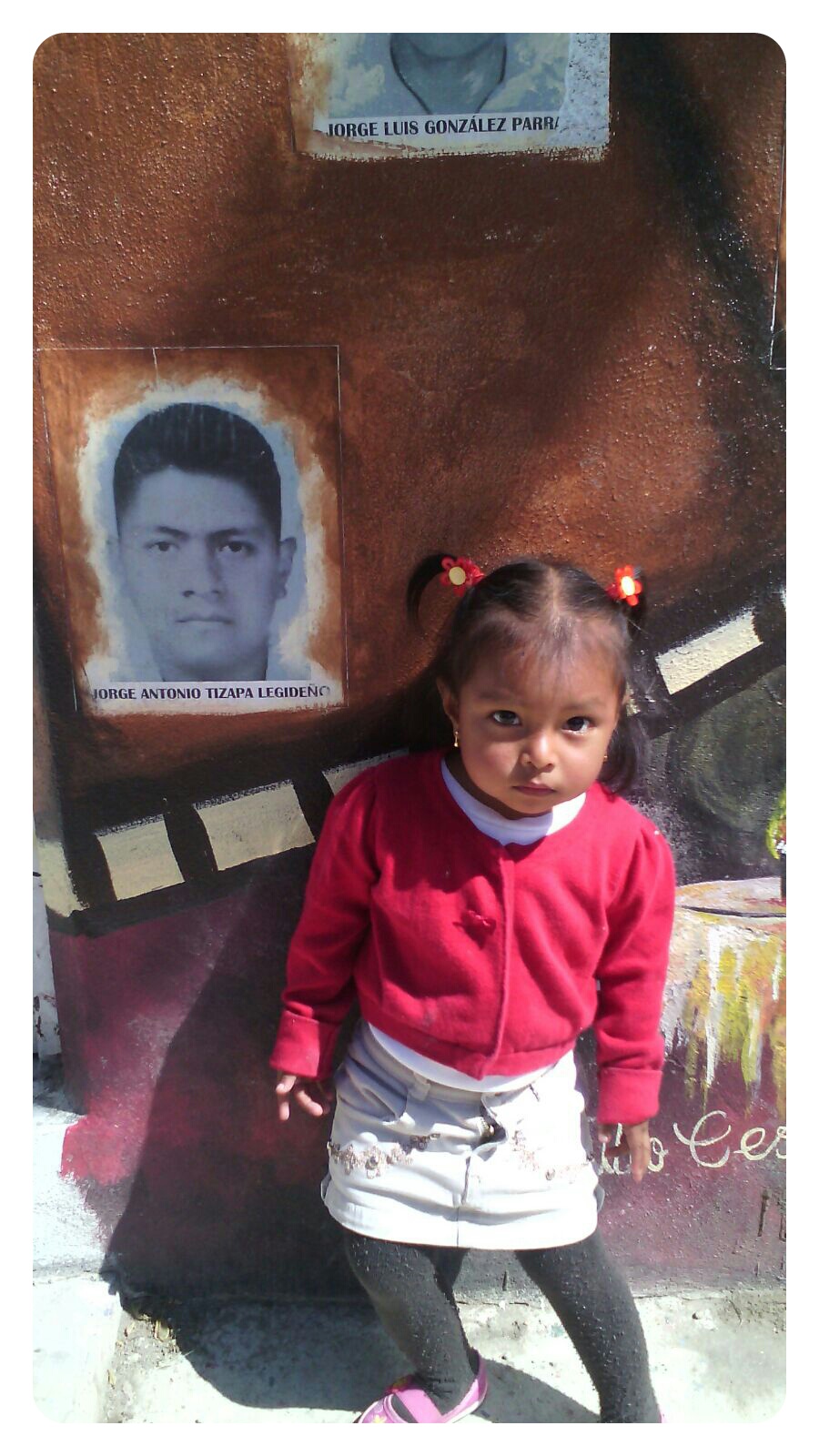

La niña abre la puerta hecha de tablones sin pulir. No comprende la ausencia del padre. Algunas tardes, bajo el sol de Tixtla, en Guerrero, se sienta en la banqueta a gritar. Grita a la calle varias veces, grita lo que para ella es un nombre: papá, papá. Jimena Naomy tiene dos años y llama a Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre.

El rugido de una moto era el aviso de que su papá había llegado. A veces, entre sueños, la niña lo llama, cuenta su madre Karina Hernández Mateo. “Creo que tiene esa noción de que lo vio, lo conoció y cuando está dormida dice: papá, papá, papá”.

Cuando en diciembre de 2014 me preguntaron si quería ser parte, en ese entonces de un proyecto de libro que hablara de los jóvenes normalistas, asesinados y desaparecidos una noche de un viernes 26 de septiembre de ese mismo año, me pregunté ¿por qué escribir un libro de perfiles de esos muchachos?

Saber de alguien que, de pronto, un día, una tarde, una noche, no regresa a casa, no duerme en casa, no abraza a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus hijos, porque algunos de ellos tienen hijos, se ha vuelto una realidad terriblemente común en México.

La noche del 26 de septiembre de 2014, el teléfono timbró en la pequeña caseta del barrio El Fortín, enclavado en un cerro donde tiene su base la Policía Comunitaria de Tixtla. Pasaban de las 9:30 de la noche. “Hubo un enfrentamiento en Chilpancingo entre estudiantes y la policía. La policía viene para acá”, fue el mensaje que recibió el Comandante de los comunitarios tixtleños.

La llamada provenía de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Una llamada y un pedido de auxilio: necesitamos apoyo. Esa noche no había certeza en Tixtla, solo rumores. Había informaciones cruzadas: un enfrentamiento en Chilpancingo, un enfrentamiento en Iguala. Posiblemente un normalista muerto. No había certeza de nada en esa noche mojada horas antes por una lluvia torrencial, atípica en esa época del año.

“Los normalistas que se habían quedado en Ayotzinapa nos pidieron ayuda, pensaban que los policías de Chilpancingo o de Iguala, venían a desalojarlos, venían, dijeran por ahí, a hacer una masacre”, cuenta otro policía comunitario.

“Por eso fuimos, porque nosotros estamos para defender al pueblo”, dice. Y fueron.

Pocos minutos después, otro teléfono sonó en un hogar de Tixtla. Hilda Legideño y su hijo menor, Iván, cenaban.

¿Bueno?

¿No saben?, hubo un enfrentamiento en Chilpo (Chilpancingo), los chavos de Ayotzi (Ayotzinapa) se enfrentaron con policías. No quiero alarmarla pero sería bueno que se comunicara con Jorge.

Quien llamó fue Celso Timoteo, yerno de Hilda. La cena se interrumpió. La señora Hilda marcó al celular de su hijo pero la llamada no entró. “Me espanté porque anteriormente, en el 2011 habían matado a dos muchachos”, recuerda.

Después de la llamada, Iván salió a la noche en busca de noticias. A unos 50 metros de su casa vive la familia de Jesús Jovany Rodríguez, otro normalista que acompañaba esa noche a Jorge Antonio. Su mamá, María Concepción, tampoco sabía nada.

La confusión avanzaba con la noche. Carol Jeanette, la hermana mayor de Jorge Antonio, contó que más tarde, desde un automóvil con altoparlante, se convocaba en Ayotzinapa a los padres de los normalistas de primer año.

Motivo: la detención de sus hijos por parte de la policía de Iguala.

¿Por qué escribir sobre muchachos desaparecidos desde aquella noche terrible del 26 de septiembre, hoy hace dos años?

¿Por qué indagar sobre sus gustos, sus fobias, su comida preferida?, ¿por qué conocer su infancia, su adolescencia?, ¿por qué escuchar la voz de una madre, de un padre, de hermanos quienes con voz trémula narran la vida del hijo, del hermano desaparecido?

¿Por qué escribir sobre unos jóvenes desaparecidos una noche cargada de pólvora y miedo y desazón?

¿Será porque hay un límite para soportar tanta tragedia, tanta impunidad, tanta arrogancia y desprecio a la desolación que en estos momentos viven los padres, hermanos, esposas, hijos de los normalistas muertos y desaparecidos la noche del 26 de septiembre?

¿Será porque no aceptamos que esa realidad, tan común en México ya no sea la regla no ya para esos jóvenes normalistas sino para cualquiera al que se le etiquete la nefasta palabra desaparecido?.

¿ORDEN Y PAZ?

“Un Guerrero con orden y paz”, se lee en la ventanilla del colectivo que cubre la ruta ChilpancingoTixtla.

Son letras pintadas con aerosol verde, blanco y rojo.

Un mensaje que contrasta con otros mensajes escritos con pintura negra en carteles, a orillas de la carretera que bordea la Sierra de Machohua: fue el Estado. Nos faltan 43.

Tixtla está a 15 kilómetros al oriente de Chilpancingo, y quiere decir “nuestro valle” o “espejo de los Dioses”, según el cronista tlixteco, Jorge Vargas Moctezuma.

Entre sus calles, los muros son tapizados por el mismo mensaje que repite una y otra vez el número 43.

Se escribe porque la palabra escrita es la herramienta más poderosa del periodista para romper con la inercia terrorista en la que estamos instalados desde hace tiempo. Vivimos en el terror puro, sí, pero eso no quiere decir que seamos rehenes de ciertos grupos, de matones a sueldo, de funcionarios coludidos con esos matones.

Y sí, también se escribe no para buscar respuestas, sino para abrir más interrogantes.

Se escribe para entender la realidad, la de los muertos y desaparecidos aquella noche de hace dos años; la de padres, hermanos, amigos. A través de ellos, se les da voz a los que hoy no pueden hablar.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa nunca está en silencio. El viento habla con su voz ronca entre los centenarios eucaliptos, y las cigarras cantan un coro que desborda los oídos. Este 10 de mayo, hay contingentes de mujeres y hombres que no son estudiantes, son padres y madres de 43 normalistas desaparecidos.

Aquí Hilda Legideño recuerda cómo de niño su hijo soñaba con ser piloto.

Sentada en la barda que rodea la explanada de la Escuela Normal, carga en su regazo un álbum de fotografías de su hijo. Las mira y su memoria viaja a un tiempo remoto. “De niño me decía que iba a llegar con su avión a estacionarlo en la azotea”, recuerda con una sonrisa que es apenas una mueca. En esa época, cuando era apenas un niño, Jorge Antonio no tenía el carácter sociable de sus 20 años, cuando se volvió fiestero, con gustos musicales que iban de

Nicho Hinojosa a la Banda El Limón, pasando por Ricardo Arjona y Fernando Palomas.

Fornido, casi musculoso, con 1.85 metros de estatura, moreno y con el cabello levantado a fuerza de gel, Jorge Antonio imita el peinado del héroe de su serie infantil preferida: Gokú. “Está fuerte mi hijo”, dice Hilda cuando muestra otra fotografía.

Ella es madre de tres hijos. Jorge Antonio es el del medio. El hombre de la casa después de que su padre, Antonio, migró a Estados Unidos hace 16 años.

Este es el primer 10 de mayo que Hilda pasa sin uno de sus hijos. “El día de las madres y el 11 de enero, día de mi cumpleaños, mi hijo siempre me regalaba chocolates y rosas. Hoy es un día difícil”, dice.

Dije, se escribe para entender la realidad. No siempre se logra. No.

Este es un breve perfil de un muchacho, de muchachos acorralados por la realidad más atroz que se vive en gran parte de México, la realidad más horrible. Pero también habla de otra realidad, la más desesperante quizá, la que viven los padres, las madres, los hermanos e hijos de esos muchachos.

En este breve texto buscamos que esos muchachos, de los que todo mundo habla, no se conviertan en cifras. Aquí tienen nombre y apellidos y gustos y fobias también.

El Maratón de Nueva York comienza en Staten Island, sigue en el Puente Verrazano Narrows, y cruza Brooklyn, Queens, el puente Queensboro para llegar a Manhattan, pasa brevemente el Bronx y termina en Central Park.

La imagen de un Jorge Antonio sonriente, estampada en la camiseta de su padre, recorrerá aquellas avenidas y puentes el 1 de noviembre de 2015.

Conocido entre sus paisanos de Brooklyn como el “papá atleta”, Antonio, tiene 47 años y trabaja en la construcción.

Fue la misma noche del viernes 26 de septiembre cuando se enteró de que “había un problema en Ayotzinapa”, a través de un mensaje, de su hija Carol. Así, sin más: solo un problema que hablaba de un enfrentamiento entre normalistas y la policía. Y que ahí estaba Jorge Antonio. “De inmediato le mandé un mensaje a mi muchacho, le marqué pero no me contestó. Le marqué al día siguiente, muy temprano, y seguí marcando cada hora. En el cuerpo sentía como que algo lo recorría muy feo, no sé cómo explicarlo”, dice vía telefónica.

Su lucha, desde Brooklyn, por encontrar a su hijo, es correr en los maratones que organiza el club de Room Running con el rostro de su hijo estampado en el frente y en el dorso de la casaca. Antonio corre desde hace cuatro años en estos maratones, pero desde la desaparición de los 43 normalistas, mandó imprimir el rostro de su hijo con la leyenda en inglés: Ayotzinapa 43/My son is/Your son and/Your son is/My son. “Si acaso de cien o de mil personas pregunta uno, pero con esa solo persona que pregunte del por qué de mi playera, se puede hacer la diferencia”, cuenta.

Antonio mandó a hacer poco más de 150 playeras con la estampa del rostro de su hijo y la leyenda sobre Ayotzinapa. Le cuestan cuatro dólares cada una.

“Donde corro me las han querido comprar, sacan 20 dólares pero les digo que no, no puedo recibirlo porque las estoy regalando. Me dicen ‘eso cuesta’, y yo les respondo: ¿y lo que vale mi hijo?”.

Y de repente hay silencio detrás de la línea telefónica, y se adivina que el hombre tiene un nudo en la garganta que le impide seguir hablando.

NADA SE HA MOVIDO EN SU CASA

Cuando platiqué con Hilda, la mamá del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño, ella me dijo que no ha movido absolutamente nada de la pequeña casita que su hijo construyó. ¿por qué no lo ha hecho?, porque alberga una esperanza, que su hijo Jorge Antonio encuentre su casita como la dejó.

Entonces, este texto habla de algo que en México se ha perdido y que estos padres y madres nos recuerdan a cada rato, portando en carteles los rostros de sus hijos. Este texto habla, transpira, siente la esperanza, la esperanza de un regreso.

En la sala de la casa materna, entre dos sofás, en una esquina, hay un altar.

Dos veladoras, un crucifijo de madera, ángeles sujetos a la pared, un San Judas Tadeo (patrono de los casos difíciles y desesperados), dos estampitas de la Virgen de Juquila, una del Sagrado Corazón de Jesús y cuatro imágenes de la Virgen de Guadalupe. Resguardan un mantel blanco con el nombre de Jorge Antonio en bordados verdes, y en letras azules: Hijo tu familia te ama/primero Dios, pronto/estarás de regreso/a casa. Frente a ese altar, en el piso de cerámica, hay una veladora siempre encendida.

Todo el poder de los santos en busca del hijo ausente se percibe en esta estancia. Un pasillo oscuro comunica con la parte trasera, y lo primero que se ve es un auto Golf del año 96, negro, sin manijas en las portezuelas ni tapones en las llantas, perdidas en lodo seco. El auto de Jorge Antonio.

Y como una extensión del hogar materno, limitada por una pared desnuda de ladrillos rojos, la casa que construyó el normalista. Aquí, el cerrojo es una cadena que se sujeta a la fachada de costera (corteza de árbol sin pulir). La cadena que ahora cuelga de la puerta, forrada con plástico color violeta, permite la entrada a un espacio donde no hay santos, ni fotografías.

La cocina es un pasillo. Pegada a la pared, hay una mesa hecha de tablones sin barnizar. Sobre ella una parrilla que sirve como estufa, ollas de barro y cacerolas de peltre, vasos de plástico y un refrigerador vitrina de los que usan las empresas cerveceras. En el extremo opuesto, hay dos bicicletas opacadas por el polvo. Una carriola de color rosa, un par de botas de hule atrapadas en telarañas y un garrafón con agua. Al final de la cocina hay otra puerta de madera, forrada con plástico azul, que conduce a la recámara. Allí hay una cama desnuda, sin colchas, todavía con el plástico puesto. Un televisor de bulbos que no funciona, un tubo que sirve de armario y de donde cuelgan pantalones de mezclilla y un sarape.

El suelo es de cemento sin pulir y el techo es de lámina de asbesto, que contiene un calor sofocante, tendido como una red sobre la estancia. Una casa vacía, sin un soplo de aire. “Desde que sucedió esto, no he movido nada”, dice Hilda, “todo quedó como él la dejó, su casita”.