María Mancilla tiene 65 años y no deja de trabajar. Lleva más de 30 años dedicada a la limpieza de casas y las deudas la hacen mantenerse activa laboralmente. Ingresa unos 7.500 pesos mensuales (unos 375 dólares) y una buena parte se va a las deudas.

- Ella es el rostro de un México que perpetúa la desigualdad: el 50% de las personas que nacen en los estratos de más bajos recursos económicos no superan su condición de pobreza.

“Tenemos un problema estructural de repetición del ciclo intergeneracional de la pobreza”, afirma Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Ceey).

- Ese centro, que desde 2006 prepara una encuesta sobre la movilidad social en México, presentó la semana pasada un informe que arroja datos que incomodan: los mexicanos que nacen pobres enfrentan enormes problemas para mejorar su condición.

- En otras palabras, “la pobreza en México tiene un alto componente hereditario”. Es la pobreza que ha heredado María Mancilla, que en su caso se refuerza por ser mujer. “Tengo que trabajar mucho para vivir mejor que como vivió mi madre”, asegura.

La madre de Mancilla tuvo que sacar adelante por su cuenta a una familia de seis hijos, cuatro mujeres. “Era madre y padre y trabajaba desde las siete de la mañana hasta las 12 de la noche, también limpiando.

- Los hermanos empezamos a crecer e hicimos nuestras vidas y no tuvimos quien nos ayudara a seguir adelante estudiando, ni impulsándonos económicamente”, recuerda. El estudio revela que el 75% de las personas con padres con primaria o menos no alcanza el promedio de escolaridad en México, que es 9,4 años.

- Roberto Vélez explica que la situación económica de la sociedad mexicana es como una escalera de cinco escalones. Los primeros son los ingresos más bajos. “La pregunta que nos hacemos es que si naces en el primer escalón, el más bajo, ¿cuál es tu probabilidad de salir de ahí? Y la probabilidad de quedarse es de un 50%.

Eso quiere decir que la otra mitad salió, pero ¿hasta dónde? Y resulta que la gran mayoría de ellos, es decir, 28 de cada 100, se quedan solo en el segundo escalón», comenta. Eso quiere decir, agrega, que el 78% de los mexicanos no superan los escalones más bajos de ingresos.

Un “suelo pegajoso” para ellas

- María Mancilla ascendió un escalón, pero se quedó estancada. Trabajó por mucho tiempo como obrera en una fábrica textil, pero tuvo que dejar el empleo durante su embarazo, porque, dice, estuvo “muy grave”.

“Dejé de trabajar dos años. Y luego empecé a buscar un trabajo en casa donde me recibían con mi hija. También tomé deudas para pagar las cosas de mi hija y ayudar a mi mamá y a la casa. Y así hemos estado, sacando préstamos y pagando y otra vez préstamos y nunca veo el fin”, explica. Su hija llegó hasta la preparatoria y luego decidió estudiar estilismo. “Ahorita ella trabaja en una estética”, dice.

- Roberto Vélez hace uso de un término para explicar las dificultades que tienen las mexicanas para salir de la pobreza: suelo pegajoso. “No te puedes despegar de la parte baja”, explica. Es lo contrario de la llamada ruptura del techo de cristal, cuando ellas pueden romper las barreras invisibles que impiden que puedan realizarse en la vida pública.

El estudio de su organización muestra que el ascenso desde la parte económica más baja es menor para ellas. A las mujeres también se les hace más difícil mantenerse en el grupo más alto de recursos económicos.

- “Si tú naces en la parte más arriba, en el quinto piso, ¿cuál es la probabilidad de que pierdas esa condición? Un 53% de los hombres no la pierde, pero en el caso de las mujeres es un 47%. Es decir, que en términos porcentuales las mujeres tienen mayor probabilidad de perderla», explica Vélez.

El norte ‘rico’ contra el sur pobre

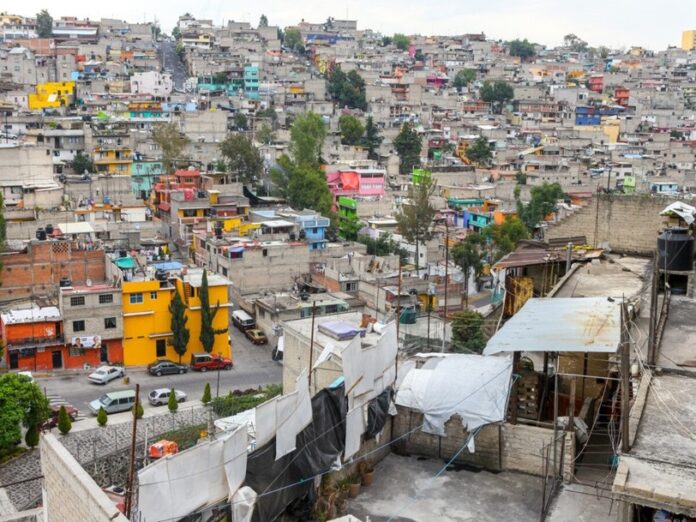

La desigualdad en México también está marcada por el lugar donde naces. Mancilla es originaria de esa enorme mancha urbana que forma Ciudad de México y sus alrededores. Se considera privilegiada porque tiene casa propia en la Ermita de Iztapalapa, una zona que, aunque deprimida económicamente, cuenta con acceso a servicios, transporte urbano, hospitales y escuelas.

- Una realidad muy diferente a la que se enfrentan millones de personas en Estados del sur del país como Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Veracruz. Vélez explica que en el norte de México el 37% de las personas que nacen en los escalones más bajos de recursos económicos no logran superarlo, mientras que en el sur ese porcentaje asciende al 64%.

- “A México lo tienes entre los 10 países con mayor desigualdad de oportunidades, pero cuando haces la desagregación regional resulta que, por un lado, te encuentras al sur en el grupo de los cinco países con mayor desigualdad de oportunidades, pero luego te vas al norte y está entre los 10 países con menos desigualdad”.

- Hay entidades como Ciudad de México, Nuevo León, o las Baja Californias que están junto a Portugal; luego encuentras a Chiapas, Guerrero y Oaxaca en la parte baja de la clasificación, al lado de países caribeños, centroamericanos e incluso africanos, explica el analista. Son regiones donde en general el Estado mexicano se ha mantenido ausente.

Una dolorosa realidad que el expresidente Andrés Manuel López Obrador quiso corregir con programas sociales y transferencias directas de dinero a las poblaciones más pobres y que su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha mantenido. El resultado ha sido una reducción de la pobreza de 7%, al pasar del 48% en 2017 al 41% en 2023.

- Ese impulso, sin embargo, no es suficiente. Vélez señala que no basta con el esfuerzo personal para salir del hoyo de la miseria, sino que es necesaria la presencia del Estado y fuertes políticas públicas.

- Entre ellas recomienda el combate a la discriminación, porque el estudio del Ceey muestra que mientras más oscura sea la piel es mayor la diferencia de trato en el mercado laboral. Garantizar que las poblaciones puedan acceder a bienes y servicios públicos, como escuelas de buena calidad.

- Romper modelos tradicionales que garanticen la participación social y política de las mujeres; la inserción de la población, independientemente de sus condiciones de origen, al mercado formal; y garantizar un piso mínimo de bienestar.

“Al final de cuentas es que el Estado esté presente con política pública, garantizando bienes y servicios y que tenga la capacidad, dado el contrato social, para que cuando venga un choque adverso, la gente que es más afectada pueda absorberlo”, afirma Vélez.

- María Mancilla no podría enfrentar un escenario más adverso. Trabaja toda la semana en la limpieza de dos casas en la colonia Roma y una vez al mes hace jornada larga planchando en Condesa, dos de los barrios más ricos de Ciudad de México.

- Cuida, además, a su esposo (72 años), que sufre problemas cardíacos y diabetes y aunque lo atienden en la seguridad social, a veces requiere medicamentos que no están disponibles en la sanidad pública.

- “Los tenemos que comprar y sí, es caro”, afirma. Junto con la medicina, la comida y el pago de deudas se desvanecen los 375 dólares que ingresa esta mujer heredera de la pobreza en México.

México está entre las primeras posiciones en desigualdades a nivel mundial

México destaca por su desigualdad en educación y atención médica (tercera posición), su desigualdad social (cuarto sitio), su desigualdad de oportunidades (noveno puesto) y su polarización política (décimo lugar), de acuerdo con una clasificación elaborada por el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sede en Suiza.

- Los resultados de estas evaluaciones se incluyeron en su Clasificación Mundial de Competitividad 2025, en la que analiza a 69 economías a nivel global.

- En contraste, México es una de las economías con menores divisiones sociales. Rumania (18.3%), Corea del Sur (19.2%), Hungría (20.6%) y México (22.9%) muestran porcentajes bajos en este indicador.

- Esto sugiere que, a pesar de los desafíos actuales, las divisiones culturales o étnicas no son vistas por las élites como la principal fuente de fragmentación social.

Según el IMD, las economías en las que hay mayor preocupación por la desigualdad educativa y atención médica son Chile (62.5%), Perú (60.2%), México (57.3%), Venezuela (55.9%), Namibia (54,5%), Filipinas (49.5%), Turquía (48%), Brasil (44.7%), Mongolia (43.5%), Colombia (42.7 por ciento).

Así, los porcentajes más altos se concentran en América Latina, lo que demuestra cómo las brechas de infraestructura están provocando una ampliación de las desigualdades en la región.

Aunque la educación y la atención médica se citan como impulsores de la polarización con menos frecuencia en general, países como Chile, Perú y México muestran fuertes preocupaciones sobre la prestación desigual de dichos servicios. Estos últimos son bienes públicos esenciales para la integración social.

- Venezuela (55.9%), Namibia (54.5%) y Filipinas (49.5%) reflejan frustraciones similares. Turquía (48%), Brasil (44.7%), Mongolia (43.5%) y Colombia (42.7%) sugieren que la prestación de servicios públicos sigue siendo una preocupación importante en muchas economías de ingresos medios.

- Por el contrario, Islandia (1.8%), Suecia (2.2%) y Hungría (4.1%) registraron los porcentajes más bajos. Tal desempeño probablemente subraya sistemas de servicios públicos fuertes e inclusivos.

Taiwán (5.2%), España (5.4%) y Canadá (10%) presentan aún más esta tendencia. En estos países, es probable que los sistemas de alta calidad y acceso universal reduzcan las quejas basadas en los servicios.

La prestación eficaz de servicios relacionados con la educación y la atención de la salud ofrece protección contra la polarización social impulsada por el acceso desigual a dichos servicios.

- A su vez, las economías con más desigualdades sociales son Filipinas (74.3%), Australia (73.9%), Chile (70.8%), México (70.8%), Namibia (69.7%), Perú (69.3%), Sudáfrica (67.8%), Nueva Zelanda (67.5%), China (66.7%) y Tailandia (65.1 por ciento).

De acuerdo con el IMD, la combinación de países en desarrollo y desarrollados con altos porcentajes refleja que las desigualdades sociales son una preocupación mundial.

- Los ejecutivos de Filipinas (74.3%), Australia (73.9%) y Chile y México (70.8%) destacan la desigualdad social como uno de los principales impulsores de la polarización.

- Esto refleja disparidades críticas en la distribución de la riqueza y otros recursos, así como en la equidad de las recompensas (por ejemplo, los salarios) entre diferentes grupos sociales e individuos.

- Los altos porcentajes en Australia y Nueva Zelanda (67.5%) muestran que la desigualdad no sólo preocupa en los mercados emergentes, sino también en las economías avanzadas.

- Namibia (69.7%), Perú (69.3%), Sudáfrica (67.8%) y China (66.7%) también presentan porcentajes altos.

“Estos últimos resultados revelan cómo los legados del colonialismo, la pobreza estructural y el desarrollo desigual siguen definiendo los patrones socioeconómicos”, interpretó el IMD.

Además, el desempeño de Tailandia (65.1%) respalda la idea de que un desarrollo rápido puede coincidir con desigualdades persistentes. Los países con menor probabilidad de citar las desigualdades sociales como una fuente importante de polarización incluyen a Taiwán (21.5%), Islandia (23.6%) y Omán (29.0 por ciento).

Estas economías pueden disfrutar de niveles de vida y redes de seguridad social relativamente altos o, en el caso de Omán, un modelo de distribución de recursos más centralizado.

- De manera similar, Jordania (32.0%) y Canadá (34.0%) muestran porcentajes bajos en este sentido.

El desempeño de Canadá quizás refleja los altos niveles de confianza de los ejecutivos de empresas en sus servicios sociales universales. Otros países con bajos porcentajes de citar las desigualdades sociales como causa de polarización incluyen Arabia Saudita, Qatar, Eslovenia y España, lo que puede subrayar una mezcla de dinámicas del estado de bienestar y prosperidad económica.

- Por otro lado, sobre la falta percibida de oportunidades económicas, el IMD no hace una referencia específica sobre México.

- Sudáfrica (74,6%) encabeza esta lista, junto con China (68.1%), Indonesia (66.1%) y Turquía (66 por ciento).

Estas respuestas subrayan el patrón de que cuando las economías no generan crecimiento inclusivo, aumentan la frustración y la alienación. Filipinas (64.4%) y Puerto Rico (63%) también refuerzan dicha tendencia.

- Corea (62.8%), Omán (61.3%), Namibia (60.6%) y Venezuela (60.3%) ilustran aún más las preocupaciones sobre la movilidad ascendente y la creación de empleo en diversos entornos económicos.

Entre los puntajes más bajos en oportunidades económicas están Dinamarca (11.1%) e Islandia (14.5%), ambos países nórdicos con mercados laborales fuertes y una distribución equitativa del ingreso.

- Jordania (16%), los Países Bajos (19,2%) y Polonia (19,7%) también sugieren confianza en el acceso al empleo y la estabilidad económica.

- La presencia de Canadá (20%), República Eslovaca (20%), España (21.5%), Suiza (22.1%) y Suecia (22.2%) entre los países con puntuaciones más bajas resalta el papel de las instituciones y las políticas laborales fuertes en la reducción de la polarización debido a las brechas en el acceso a las oportunidades.

- En cuanto a la polarización política, estos países tienen los porcentajes más altos: Brasil (93.9%), España (92.5%), Taiwán (89.6%), República Eslovaca (88.6%), Eslovenia (87.1%), Argentina (86.8%), Venezuela (85.3%), Filipinas (85.1%), Hungría (84.5%) y México (84.4 por ciento).

¿El aspecto destacado en esta vertiente? Los países latinoamericanos dominan, con los porcentajes más altos en este aspecto de la polarización, lo que sugiere una grave fragmentación política en la región.

- La polarización política se refiere al proceso por el cual la opinión pública se divide y llega a extremos ideológicos.

- En una sociedad políticamente polarizada, los individuos o grupos se alinean cada vez más con posiciones ideológicamente consistentes, típicamente liberales o conservadoras.

Sin embargo, las divisiones también pueden ocurrir entre los partidos políticos tradicionales y los movimientos populistas radicales, tanto de izquierda como de derecha.

- El IMD considera que dichas sociedades muestran similitudes decrecientes entre las posiciones políticas o moderación entre esas posiciones.

- Esta división a menudo está marcada por una mayor animosidad entre grupos partidistas, una menor disposición al compromiso y una disminución de los valores compartidos.

- La polarización política se reporta con mayor fuerza en Brasil (93.9%), España (92.5%) y Taiwán (89.6 por ciento).

Tales resultados ilustran hasta qué punto las fricciones ideológicas se han intensificado a nivel mundial. En tales contextos, una alta polarización puede reflejar una creciente hostilidad entre grupos partidistas, una disminución de la confianza en las instituciones democráticas o desafíos relacionados con la inestabilidad política.

El contexto político de Brasil, por ejemplo, ha visto una creciente confrontación entre movimientos populistas y progresistas, mientras que España continúa lidiando con presiones secesionistas y sentimientos reaccionarios antiinmigratorios.

- Argentina (86.8%), Venezuela (85.3%) y Filipinas (85.1%) también muestran una profunda fragmentación política.

- El desempeño de Argentina y Venezuela es consistente con tendencias más amplias de movilización populista y debilitamiento de la credibilidad institucional acompañado de un profundo arraigo ideológico en partes de América Latina.

- Por el contrario, Omán (12.9%), China (14.5%) y Japón (17.7%) reportan la menor preocupación por la fragmentación política como causa de polarización social.

Estos hallazgos probablemente reflejan sistemas políticos con un fuerte control centralizado, pluralismo limitado o disenso público limitado.

En tales sistemas, la polarización puede ser moderada por el diseño institucional o percibida como una amenaza pública menor, particularmente por las élites.

- Arabia Saudita (18.0%) y Qatar (18.4%) siguen una tendencia similar. Sin embargo, la lista de países con escasa preocupación por la fragmentación política también incluye democracias consolidadas como Luxemburgo (20.3%) y Dinamarca (29.6 por ciento).

En este último país, el consenso en torno a las normas democráticas y la gobernanza puede contribuir a la baja percepción de divisiones políticas.

Falso que México sea el 2º país con menos desigualdad de América

De acuerdo con un análisis de la plataforma Verificado, aseguró que es falso la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum donde señaló que México había pasado de ser el país más desigual del mundo a uno de los que tienen el índice de desigualdad más bajo en el continente.

“Fíjense, llegamos a ser uno de los países, si no el país, más desigual de todo el planeta, o sea que la brecha entre los más ricos y los más pobres era la más amplia. Ahora somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá” dijo la mandataria en su gira.

- La afirmación se dio mientras la presidenta enlistó los logros de su administración: la reducción de la pobreza y la disminución del coeficiente de Gini comparando su administración con la de seis sexenios anteriores.

- Si bien la población en situación de pobreza disminuyó en 13.4 millones de personas entre 2018 y 2024 —según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía— y el coeficiente de Gini registrado en la última medición de Pobreza Multidimensional del INEGI bajó de 45.7 a 42 en el mismo periodo, al compararlo con otros países, las cifras que mencionó la presidenta no coinciden con las reales.

México no es el segundo país menos desigual del continente

El coeficiente de Gini es el indicador estadístico que mide la desigualdad en la distribución de riqueza en una población, mientras menor sea el índice significa que hay menor desigualdad; en cambio una cifra mayor indica que hay más concentración de riqueza en pocas personas.

- La institución encargada de calcular el coeficiente de Gini a nivel internacional es el Banco Mundial, no obstante es importante destacar que no todos los países reportan su información anualmente, por lo que en muchos casos hay ausencia de datos que permita hacer un análisis estadístico más certero.

- De acuerdo al Banco Mundial, en 2022 (último año con información disponible para México) el país tenía un coeficiente de Gini de 43.5 lo que lo ubicaba en el sexto lugar de países con más desigualdad en América, solo superado por: Colombia, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Paraguay.

- Es importante destacar que en el periodo de 2022, solo 14 países reportaron su coeficiente de Gini. Algunos países americanos que tuvieron una cifra menor a la de México, es decir, menos desigualdad son: República Dominicana, El Salvador, Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos.

En el pasado, México tampoco ha sido el país más desigual

En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum también afirmó que durante las administraciones anteriores, México era el país más desigual del mundo.

- Si bien la presidenta no detalló específicamente a qué año se refería, en su discurso varias veces comparó la situación social actual con la que se registró hace 36 años, cuando inició el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Aunque ha disminuido su coeficiente de Gini y llegó a su punto más bajo en 2022 (última cifra del Banco Mundial), de acuerdo a datos del organismo internacional, México nunca ha sido el país más desigual del continente.

- En 1992, México estuvo en el punto más alto de desigualdad al compararlo con otros países y ubicándose en el tercer lugar, superado por Brasil y Chile.

- Asimismo, en 1994 y en 2000 el coeficiente de Gini llegó a su punto más alto: 53.4, pero en ninguno de los dos años, el país se ubicó como primer lugar del continente.

- En 1994 con el PRI en la Presidencia de México se posicionó como cuarto lugar de 10 países que reportaron ese año y en el 2000 fue el puesto seis de 13 países.

La explotación de los obreros bajo la 4T

- Después de seis meses de concluido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismo tiempo que lleva el “segundo piso” de la “Cuarta Transformación”, puede constatarse fácilmente que nada se ha transformado en el sentido que el expresidente y sus partidarios afirmaban: una transformación revolucionaria, refriéndose a los tres grandes movimientos que registra la historia de México:

La Revolución de Independencia, la Reforma Liberal y la Revolución Mexicana de 1910, que sí fueron verdaderas transformaciones revolucionarias; en eso podemos coincidir, pero de ninguna manera en que la llamada “Cuarta Transformación” fuera, ni sea, un cambio radical, revolucionario, hacia una nueva sociedad.

- Existen datos, incluso investigaciones oficiales, que demuestran que la pobreza y la desigualdad social aumentaron en México; que el neoliberalismo, cuya erradicación decretó AMLO, sigue campante en el país; que la corrupción administrativa no ha desaparecido y que la explotación de los trabajadores no sólo continúa, sino que ha encontrado formas nuevas, más sutiles, que la preservan, como detalla nuestro Reporte Especial.

Las reformas laborales del gobierno de AMLO fueron solamente un maquillaje, porque la clase empresarial fue la única que se benefició con tales reformas. En la economía no hubo los cambios prometidos; los obreros son tan explotados como antes de AMLO; pero en lo social, la situación empeoró, la lucha sindical se da en peores condiciones: los obreros siguen bajo la dirección de los sindicatos “charros”, es decir, al servicio del patrón.

- Como antes, hay dirigentes cuya función es traicionar a los trabajadores inconformes; y quienes reclaman sus derechos son delatados y muy pronto despedidos por las empresas.

Los dirigentes charros, lambiscones del patrón, también lo fueron del “primer piso” de la “Cuarta Transformación”. Creció el número de trabajadores informales, es decir, sin contratación, sin derechos laborales y sin prestaciones como servicio médico para sus familias. Persiste la contratación irregular y nuevas formas de control sindical son inventadas por el partido oficial.

- De este control “charril” de los trabajadores se ocupa esta semana buzos de la noticia, así como de la necesidad de que resurja el movimiento sindical independiente que alguna vez existió y del que sólo quedan vestigios.

Aún hay quien sostiene que la lucha de los trabajadores no ha muerto, que, a pesar de los retrocesos y derrotas, todavía existen sectores vivos que están tratando de recuperar la historia y las banderas del movimiento obrero. /PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro a Continuación:

https://drive.google.com/file/d/1XjFcWu1OeqIvx87qfQIXRrmXQfqeU638/view?usp=sharing